Algunas pocas comunidades aborígenes de Salinas Grandes reclaman la falta de agua en la zona por el litio. La realidad es que en esa zona actualmente no se produce litio. La escasez de agua se debe a fenómenos climáticos, según explica un especialista consultado por Litio Argentina.

Miguel Soler es geólogo de la Universidad Nacional de Córdoba y Doctor en Ciencias Geológicas en la Universidad Nacional de Salta. El experto trabajó en empresas mineras en prospección, exploración, desarrollo y producción, ocupando diversos cargos y formando parte del equipo que desarrolló y puso en producción el yacimiento Mina Pirquitas en el año 2009 (Jujuy-Argentina).

También desempeñó funciones en la secretaría de Minería y actualmente es consultor privado, realizando trabajos de asesoría a diversas empresas mineras metálicas y de litio, y forma actualmente parte de un equipo de consultores de minería del Banco Mundial para las provincias de Argentina.

A continuación, la entrevista completa:

¿Es verdad que hay menos agua en Salinas Aguas que en otras zonas?

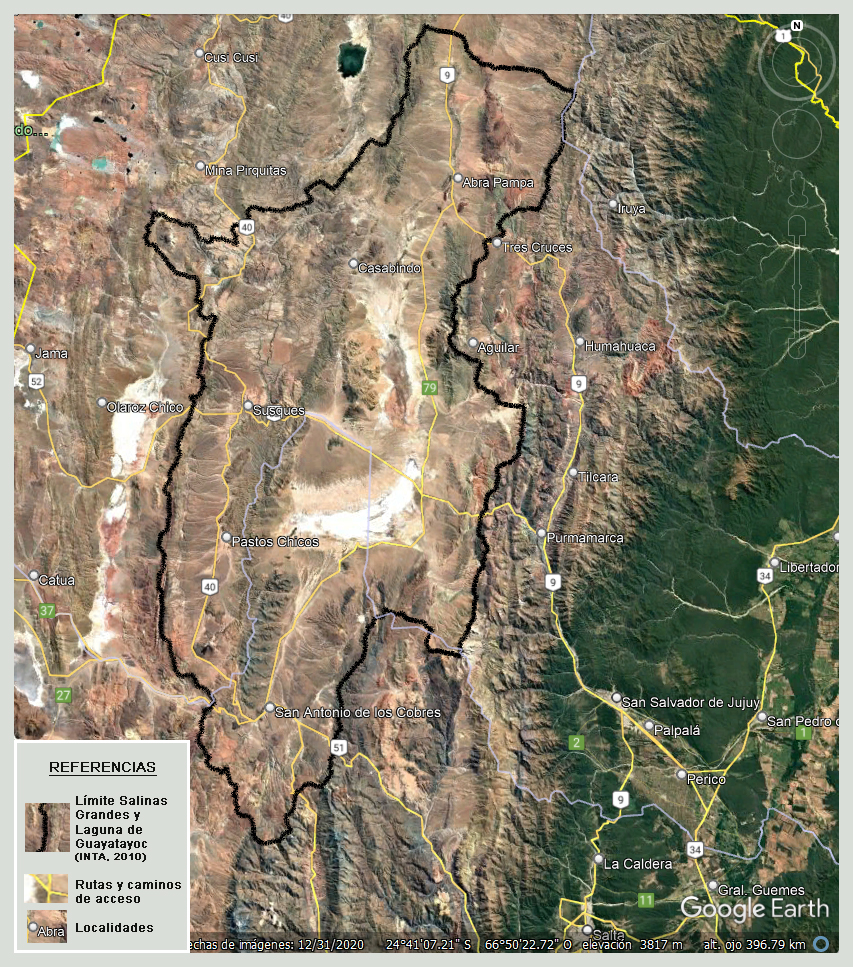

Interesante pregunta para comenzar a hablar del tema, ya que es una duda que tiene mucha gente y que va a depender de con cual otra “zona” te estás comparando. Por ejemplo, en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc hay menos agua que en la cuenca del Río Bermejo, pero más agua que en la cuenca del Salar de Atacama.

¿Y por qué sucede?

Ahora bien, esto ocurre simplemente por sus características de ubicación geográfica (en especial la latitud) y por la altura promedio de unos 3450 metros sobre el nivel del mar a la que se encuentra que condicionan sus características climatológicas.

Al mismo tiempo, hay ciclos climáticos naturales en toda la región, como el “Niño” (Llueve menos en la Puna y el manto de arena y arcilla que se deposita por los vientos todos los años sobre la costra salina es más notorio) y la “Niña” (Llueve más en la Puna y las salinas quedan cubiertas totalmente de agua favoreciendo la formación de una importante costra de sal de roca cuando se evapora naturalmente al finalizar el período de lluvias) que ocurren en promedio cada 2 a 7 años y que llevan varios siglos ocurriendo.

¿Podría explicarnos las características geológicas y climáticas que determinan la escasez natural de agua en la zona?

La escasez natural de agua en la región no tiene nada que ver con la geología, sino con el clima de la región Puna, a donde se ubican las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que es el de un desierto tropical influenciado por la altitud, con una gran amplitud térmica diaria, baja humedad relativa anual promedio (<50%), y en donde las precipitaciones varían entre los 100 y 400 mm/año.

Las escasas lluvias se concentran durante los meses del verano (los habitantes de la región conocen muy bien las grandes tormentas, que suelen ser eléctricas y con importante caída de granizo a veces, que ocurren durante esos meses) y son seguidas de inviernos secos y fríos (con escasas a nulas precipitaciones y temperaturas bajo cero durante las noches).

¿Y en el caso particular de Salinas Grandes?

La cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, al igual que otros salares de la puna, como Olaroz Cauchari, es una cuenca cerrada o endorreica. Su límite está formado por una línea imaginaria continua, y que la rodea completamente, que une los puntos de máxima elevación de los cordones montañosos alcanzando hasta casi los 6000 msnm.

¿Y esto cómo influye en la escasez del agua?

Esto quiere decir que toda el agua que llueve dentro de ese límite queda allí y sólo puede seguir dos caminos: se evapora, contribuyendo a concentrar cada vez más las sales que disolvieron durante su paso por la superficie y contacto con las rocas allí presentes, o se infiltra y pasa a formar parte de las aguas subterráneas, que cuando llegan a la zona principal del relleno sedimentario de esta cuenca (con más de 600 metros de espesor y conformado por capas de sal de roca, bórax, yeso, arenas, arcillas y conglomerados principalmente), se convierten en salmueras, disolviendo y concentrando 10 veces más sal que el agua de mar junto con muchos otros elementos que le dan sus características particulares.

¿Y en cuanto a sus características geológicas?

Por su parte, las características geológicas (en especial el volcanismo y magmatismo regional) y geomorfológicas del salar, si han contribuido al tipo de relleno sedimentario, que desde hace unos 2 millones de años fue ocupando la gran depresión que se había formado y que ha sido el responsable de la forma actual que conocemos y de las salmueras enriquecidas en sal (ClNa), litio, magnesio, bórax y potasio allí presentes.

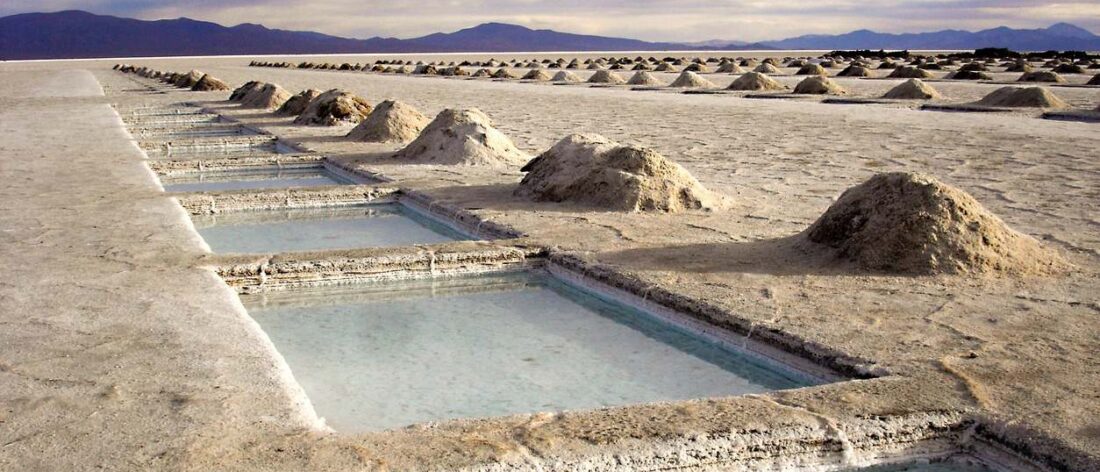

La costra superficial que vemos hoy en día, de donde se extrae todos los años los panes de sal y la sal de cosecha, sólo es un reflejo de lo que ha acontecido en los últimos siglos y lo que ocurre año a año, pero hay más de 600 metros de relleno sedimentario en esa cuenca, que sólo podrá conocerse en detalle por medio de sondajes exploratorios.

¿Cómo se mide el agua?

La principal forma de medirlo es, conociendo bien todos los recursos hídricos en la cuenca, hacer un balance entre los mismos que permita gestionar su uso en forma eficiente y sustentable.

Explicado en forma sencilla esto que acabo de decir, es como si quisiéramos saber si a fin de año vamos a tener ahorros para irnos de vacaciones o no, y entonces tenemos que hacer un “balance” de ingresos (¿Cuánto dinero ganamos?) y egresos (¿Cuánto dinero gastamos?) para ver nuestra situación económica real. Si la diferencia es positiva pues a planificar las próximas vacaciones de acuerdo a lo que podamos ahorrar, pero si la diferencia es negativa, pues a preocuparnos porque no vamos a llegar a cubrir los gastos del año y tendremos que hacer algún recorte en los gastos o ver de qué manera conseguir más ingresos.

Pues bien, en el caso del “balance hídrico de una cuenca”, para saber si hay o no recursos hídricos disponibles, lo que ingresa es todo lo que “llueve” y que puede quedar en la superficie fluyendo como ríos y arroyos o infiltrarse y pasar a contribuir a las aguas y salmueras subterráneas, y lo que egresa es todo lo que se evapora (de forma natural) y toda el agua que es consumida para uso humano/animal/vegetación/productivo (agricultura, ganadería y minería de bórax y sal de roca, principalmente hoy en esta cuenca).

¿Y qué registros de lluvia hay?

Para tener un buen registro de las lluvias o precipitaciones que caen al año sobre una determinada zona o región, es importante incluir todas las formas en la que el “agua en forma de vapor en las nubes” precipita y vuelve nuevamente al suelo, es decir: agua líquida, nieve y granizo.

La medida se suele dar en milímetros por año, y en la región de la Puna jujeña el promedio anual de las precipitaciones está entre 100 y 400 mm/año. Esta información proviene de estaciones meteorológicas que disponen de “pluviómetros” (instrumento que mide la cantidad de agua precipitada en un lugar y momento determinado) de diversas características y que tienen registros anuales en forma discontinua desde el año 1971 a la fecha en diversas ubicaciones (Abra Pampa, Susques, San Antonio de Los Cobres y otras localidades menores), a los que se le está sumando hoy en días las estaciones meteorológicas que empresas mineras están instalando, por exigencia de las autoridades provinciales, para contribuir a contar con un registro más amplio de esta información clave para hacer un balance hídrico.

¿Cómo se puede tener un buen registro de las aguas superficiales o subterráneas?

Por otro lado, para tener un buen registro de las aguas superficiales (caudales y calidad de agua, entre otros) y subterráneas (profundidad de acuíferos, calidad y cantidad de agua, niveles piezométricos, entre otros), es necesario mucho trabajo de campo en terreno para recolectar la información y que luego se lleve un registro detallado, y en bases de datos públicas, que permitan un correcto análisis e interpretación de la misma.

Con gran parte de toda esta información última que se menciona, es con la que contribuyen las empresas mineras durante sus trabajos de exploración y, posteriormente si la alcanzan, durante la etapa de producción.

Sin toda esa información detallada, con registros continuos de la misma, y del mayor lapso de tiempo posible, es muy complejo efectuar un buen balance hídrico que permita planificar una adecuada gestión de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en ninguna cuenca.

Frente a las preocupaciones sobre el impacto de la minería de litio en la hidrología de Salinas Grandes, ¿qué evidencia existe para confirmar que la escasez de agua es un fenómeno natural y no resultado de la extracción minera ya que actualmente no existe un proyecto activo?

En Salinas Grandes, es tan bajo el conocimiento del subsuelo y de las aguas subterráneas en toda su extensión, junto con un gran desconocimiento aún de los recursos disponibles de salmueras con contenidos interesantes de litio, que no es posible a la fecha realizar ningún análisis detallado que permita hacer ninguna previsión a futuro en esa cuenca.

Ahora bien, al mismo tiempo si es posible afirmar que la actividad minera tiene un impacto nulo a la fecha sobre el uso de los recursos hídricos en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que la misma está relacionada hoy en día sólo a una mina de bórax, cerca de la localidad de Coranzulí, a varios productores de sal de roca y a algunas empresas mineras que están explorando dentro de la misma, cuyo consumo de agua industrial es mínimo.

Por otro lado, los recursos hídricos sí están siendo mayormente utilizados, y afectados en su calidad, por el consumo humano en las diferentes localidades que se ubican dentro de la cuenca, y por las actividades productivas que desarrollan allí actualmente, y toda esto requiere también ser adecuadamente gestionado, controlado y monitoreado, para contribuir con datos reales al balance hídrico integral detallado que se tendrá que hacer, en algún momento, en la misma. (Provincia de Jujuy: más de 11,500 personas, en las localidades de Puesto del Marquez, Abra Pampa, Casabindo, Coranzulí, Abralaite, Susques, Huancar, Pastos Chicos, Lipán, Moreno, principalmente; y en la Provincia de Salta: más de 6,800 personas en la localidad de San Antonio de Los Cobres, principalmente)*

En Olaroz ¿Hay riesgo de que se quede sin agua esta zona por la producción de litio?

Para esta comparación, primero hay que saber que Olaroz Cauchari es 3 veces más chica en tamaño que Salinas Grandes Guayatayoc. La primera tiene una superficie de 5,794 Km2, versus la segunda que tiene 17,552 km2. Además, el requerimiento de agua para uso de la población local es mucho menor, ya que en Olaroz Cauchari no supera las 950 personas (Tomado del Censo 2022 de la República Argentina: www.censo.gob.ar), distribuidas en la zona rural y las principales localidades que allí se emplazan (Olaroz Chico, El Toro y Mina Providencia).

Además, dentro de esa cuenca no sólo hay producción de litio, por parte de dos operaciones mineras, sino que también hay una empresa que está produciendo concentrados de plata y otros metales, y hay más de 10 empresas explorando para ver si aparecen nuevos recursos minerales.

Dicho todo lo anterior, la principal actividad productiva en esa cuenca es hoy en día la relacionada a la industria minera del litio, la cual está siendo controlada y monitoreada por diversos organismos del estado provincial, y todos los trabajos que allí se realizan han tenido que pasar por instancias de revisión por las autoridades provinciales, participación ciudadana, y aprobación formal en diversos expedientes administrativos. Toda la información mencionada anteriormente es de carácter público y a la fecha no se han detectado cambios significativos en el ambiente.

¿Sucedió alguna vez en el mundo esto?

A partir de que un uso indiscriminado y sin control, de los recursos hídricos, por cualquier tipo de actividad antrópica, si puede provocar disminuciones en la cantidad y/o calidad del mismo, como ha ocurrido a lo largo de los años por ejemplo en Estados Unidos, por múltiples usos del agua disponible, o en el norte de Chile, principalmente por la actividad minera de cobre y litio, es muy importante que las personas conozcan el gran avance que tiene la legislación que regula y controla la actividad minera en las provincias de Jujuy y Salta.

Toda la actividad minera debe, cada 2 años como tiempo máximo, presentar una actualización del informe de impacto ambiental sobre el que están trabajando, para ser revisados por la autoridad y pasar nuevamente por instancias de participación pública.

En esta actualización deben indicar en especial como se ha comportado el ambiente (flora, fauna, suelo, aire y agua –superficial y subterránea-) respecto a los trabajos que se hicieron durante esos 2 años.

De esta manera, el seguimiento y control periódico que se hace sobre la actividad minera, junto con el acceso público – garantizado desde los estados provinciales- y la transparencia de toda la información ambiental que se controla y monitorea (flora, fauna, agua, suelo y aire), hace que se minimice el riesgo de que ocurra una situación de escasez de cualquier tipo de uso del agua (consumo humano y/o productivo) en dicha cuenca relacionado a la actividad minera actual.

A futuro, toda la información que se está recolectando y sistematizando respecto a los recursos hídricos presentes en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, por parte de todos los actores intervinientes, será indispensable para una adecuada gestión de los recursos allí disponibles, a partir de que se logre elaborar un buen balance hídrico integral, que permita una planificación del desarrollo productivo sustentable en beneficio de la población local y la región.

*Tomado del Censo 2022 de la República Argentina: www.censo.gob.ar.